缠论

zcj

2025-08-24 03:24:09

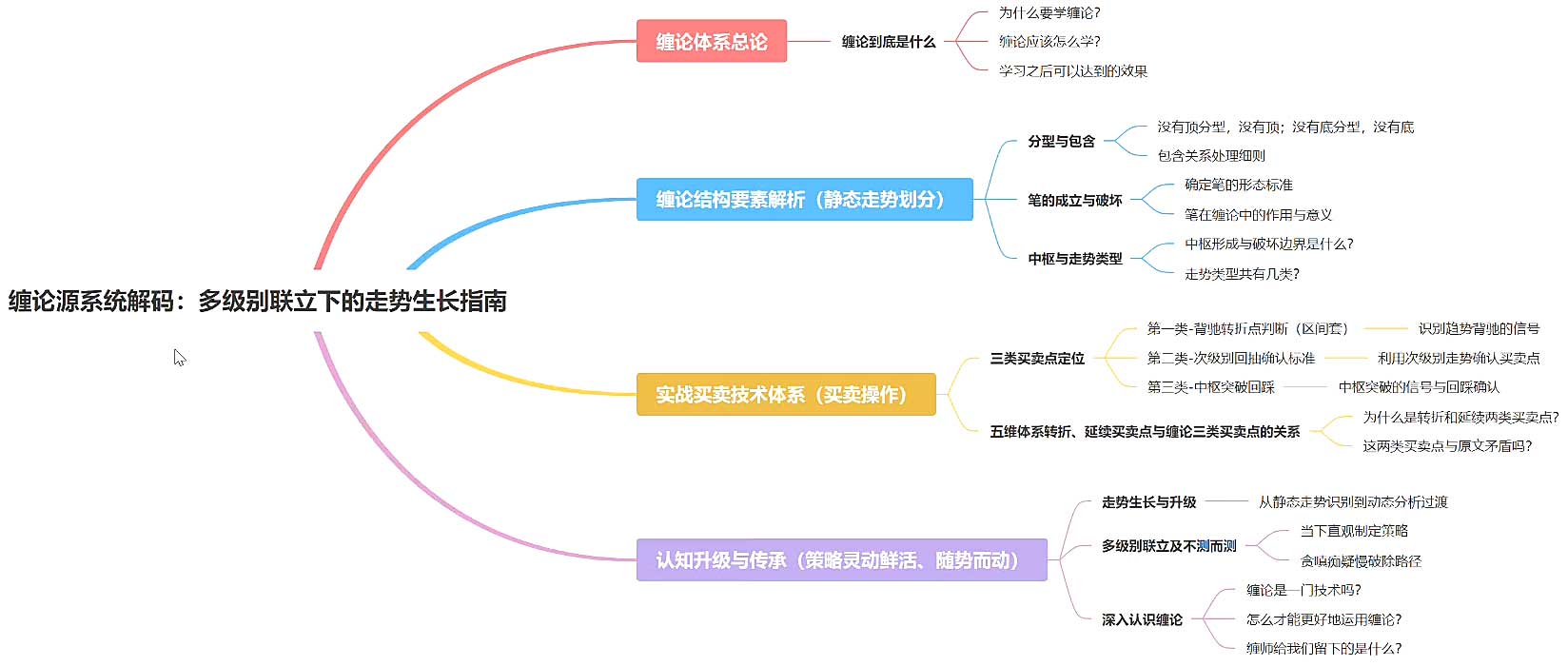

这是一张关于缠论体系解码的思维导图,核心主题为“多级别联立下的走势生长指南”,系统梳理了缠论的理论框架、结构要素、实战技术和认知升级路径。以下从结构逻辑、核心内容和学习价值三方面分析:

一、思维导图结构逻辑

1.总分结构,层层递进

以中心主题为核心,向外辐射4大模块,每个模块下细分具体知识点,形成“总论→基础要素→实战应用→认知升华”的学习路径,符合从理论到实践、从静态到动态的认知规律。

2.理论与实践结合

前两部分(总论、结构要素)侧重理论框架和静态结构分析,后两部分(实战技术、认知升级)强调动态应用和策略灵活性,体现缠论“走势终完美”的核心思想——通过结构划分指导实战决策。

二、核心内容解析

1. 缠论体系总论:建立学习认知

- 核心问题:解决“为什么学”“怎么学”“学了有什么用”。

- 学习目标:明确缠论作为技术分析体系的价值(如走势分析、买卖点判断),避免盲目学习。

- 隐含意义:强调缠论是“工具”,需结合实践形成个性化策略,而非机械套用。

2. 缠论结构要素解析:搭建底层框架(静态走势划分)

① 分型与包含:

- 分型:分型是走势的最小单元(顶分型、底分型),区分“顶分型/底分型”(市场短期转向的微观标志);

- 包含:包含关系是分型间的合并处理原则,用于简化走势结构,处理K线“包含关系”的细则(如“阳线包含阴线”如何合并简化,保证走势线的逻辑一致性)。

- 关键词:“没有顶分型,没有顶;没有底分型,没有底”,体现分型作为趋势转折的信号作用。

② 笔的成立与破坏:

- 笔的成立:笔是分型到中枢的中间结构,定义了趋势的基本单位。定义“笔”的形态标准(由5根以上处理过包含的K线构成的、有方向的一笔,如“上涨笔/下跌笔”)。

- 笔的破坏:其破坏规则(如新高/新低失效)是判断走势延续或转折的关键。分析笔结束的条件(如后续走势对笔方向的颠覆,对应市场趋势的初步转折)。

③ 中枢与走势类型

- 中枢:中枢是有方向的,分别是向上中枢与向下中枢。中枢的定义是由形成中的最初的有重叠区间的上下三笔构成的。定义“中枢”的形成与破坏边界(市场在特定区间震荡的核心结构,破坏则代表趋势加强/转折)。中枢是缠论核心概念,定义趋势的“生长区间”,走势类型(上涨、下跌、盘整)通过中枢数量和连接方式划分。

- 走势:无中枢的N型单边结构。

- 走势类型:含有中枢的盘整结构。分类走势形态(如“趋势/盘整/中继”等,不同走势对应不同的操作逻辑)。

- 问题指向:明确中枢的“生住坏灭”过程(形成、维持、破坏),为后续买卖点判断奠定基础。

3. 实战买卖技术体系:从结构到操作的转化(买卖操作)

① 三类买卖点定位:

- 第一类(区间套背驰点):趋势背驰后的反转信号,强调“区间套”精确定位。识别“趋势背驰”的信号(如上涨力度衰竭,预判顶部)。

- 第二类(次级别回抽确认):对第一类买卖点的次级修正,提供二次入场机会。利用“次级别走势回踩确认”过滤假信号(如第一类买点后,等小级别下跌不破再加仓)。

- 第三类(中枢突破回踩):中枢完成后的趋势延续信号,强调“不回抽则失效”的规则。抓住“中枢突破后回踩”的机会(如上涨突破中枢上沿,回踩不破时加仓)。

② 五维体系转折、延续买卖点与缠论三类买卖点的关系:

- 提问“为什么是转折和延续两类买卖点?”、“这两类买卖点与原文矛盾吗?”

- 核心是将缠论三类买卖点与“五维体系”(大环境[大盘]、板块[布局方向]、情绪[综合辅助]、个股[选股]、买卖点[交易依据、止损、仓位])结合,适配更复杂的市场场景(如趋势延续、板块轮动下的操作)。

- 补充说明买卖点的本质(趋势/盘整中的位置),解决“为什么存在转折和延续两类额外买卖点”及与原文是否矛盾的困惑,体现缠论体系的开放性。

4. 认知升级与传承:超越技术的思维进阶(策略灵动鲜活、随势而动)

① 走势生长与升级:

- 从“静态走势识别”过渡到“动态走势生长”(如走势如何从分型→笔→中枢→大级别趋势演变)。

- 从静态结构(分型、笔)到动态分析(走势类型、中枢升级),理解“走势不是预测,而是生长”的核心思想。

② 多级别联立及不测而测:

- 多级别联立:通过大级别(周线)定方向、小级别(日线/30分钟)找买卖点,实现“看大做小”的风险控制。

- 不测而测:非“精准预测”,而是基于多级别走势可能性的“策略推演”(如下跌趋势中观察背驰后的三种分类:反转、盘整、继续下跌)。

- 当下直观制定策略:结合不同周期级别(日线、30分钟线、5分钟线等)走势联动,实时决策。

- 贪嗔痴疑慢破除路径:解决交易心理障碍(如贪婪追高、犹豫错失机会等),实现“灵动鲜活”的操作。

③ 深入认识缠论:深层思考

- 提问“缠论是一门技术吗?”、“怎么才能更好地运用缠论?”、“缠师给我们留下的是什么?”的反思。引导学习者超越技术分析,理解其背后的哲学思维(如“不患而患”的辩证逻辑),强调“运用之妙,存乎一心”。

- 超越“技术”本身,强调缠论的哲学性(如市场辩证、动态平衡)与传承价值(方法论、思维框架而非固定结论)。

三、学习价值与应用启示

1. 适合人群

- 金融交易爱好者(股票、期货等)、技术分析深度学习者,需具备一定市场经验和耐心(缠论体系较复杂,需结合实盘验证)

2. 核心价值

- 结构化思维:通过“分型→笔→中枢→走势类型”的层级划分,将混沌的市场走势转化为可识别的结构,降低分析难度。

- 动态视角:强调“级别”和“生长”,避免静态看图,培养对走势演变的前瞻性判断(如提前识别中枢升级信号)。

- 风险控制:多级别联立策略提供“止损-持仓-止盈”的完整框架,尤其适合震荡市和趋势转折期的应对。

3. 实践建议

- 从简单开始:先用历史K线练习分型、笔、中枢的划分,再逐步加入级别和买卖点分析。

- 结合复盘:每日复盘时记录不同级别的走势结构,观察三类买卖点的实际表现,总结失败案例(如背驰失败后的走势)。

- 跳出技术:理解缠论背后的“求真”精神(如实反映市场走势),避免陷入“唯信号论”,结合基本面、资金面等综合判断。

这张思维导图不仅是缠论的知识图谱,更是一条“理论认知→结构拆解→实战落地→思维升级”的学习路径。其核心在于通过标准化的技术语言(分型、中枢等)将市场走势“数字化”,同时强调多级别联立的灵活性和动态分析的重要性。学习者需注意:缠论非“圣杯”,而是帮助理解市场规律的工具,最终需结合个人经验形成适合自己的交易体系。

zcj

2025-03-31 06:51:27

青派缠论

III 下篇

一、缠论之表里关系

二、再谈走势终完美

三、买卖点的真意--契合

四、中继与转折

五、屠龙术与防狼术

1. 战法指标

两根大阳线_改 5分钟

双饱和 5分钟

50日内寻妖 5分钟

六、缠论之中阴阶段

七、缠论之空间关系

八、缠论之时间关系

九、缠论完整交易系统的搭建

十、缠论交易心法总结

zcj

2025-03-31 06:32:57

青派缠论

II 中篇